】 "于欢案"新进展:山东冠县故意伤害致死案的司法反思与最新动态

】

在2016年4月13日那个阴雨绵绵的日子,山东省聊城市冠县的一起债务纠纷事件,以一种极端而悲痛的方式进入了公众视野,这就是后来被广泛关注的“于欢案”,该案不仅因其涉及非法拘禁、高利贷等敏感社会问题而备受瞩目,更因被告人于欢在绝望中以暴力反抗,导致四名讨债者受伤,其中一人不幸死亡,而引发了社会各界对于正当防卫界限、司法公正以及社会治理的深刻讨论,时至今日,虽然案件已过去数年,但“于欢案”的最新消息依然牵动着无数人的心,其背后的法律与道德考量,以及社会对于此类案件的普遍关切,依然值得深入探讨。

案件回顾

2016年初,于欢的父亲于西明因经营不善,欠下山东源大工贸有限公司(以下简称“源大公司”)高额债务,源大公司为追讨债务,采取了极端手段,包括但不限于非法拘禁、言语威胁等,甚至在春节期间将于西明及其家人困于公司办公室内长达数日,据报道,这期间,于欢的母亲苏银霞多次下跪求情,仍未能阻止讨债者的持续骚扰与威胁,4月13日,当讨债者再次以暴力相逼时,于欢在极度恐慌之下,用水果刀刺伤了四名讨债者,其中一名杜志浩因伤势过重抢救无效死亡。

司法审判与争议

案件发生后,迅速引起了社会广泛关注,2017年2月17日,聊城市中级人民法院一审以故意伤害罪判处于欢无期徒刑,并剥夺政治权利终身,这一判决在当时引发了巨大争议,许多人认为于欢的行为属于正当防卫,甚至有人将其视为“绝望中的反抗”,呼吁重新审视案件性质与量刑。

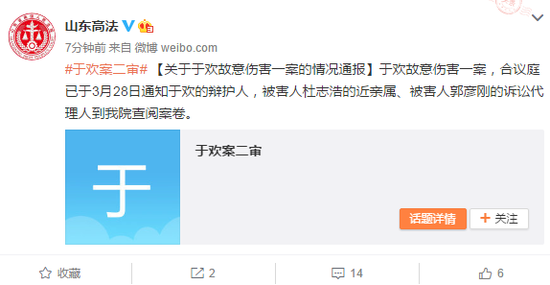

面对舆论压力和社会各界的呼声,山东省高级人民法院于2017年6月23日决定启动再审程序,经过重新审理,法院认为于欢的行为虽属防卫行为,但“明显超过必要限度”,构成故意伤害罪,但鉴于其归案后如实供述、积极赔偿等情节,改判有期徒刑五年,这一改判结果虽然在一定程度上体现了司法的人道与理性,但仍未能完全平息社会对于正当防卫界限的讨论。

最新动态与司法反思

时隔数年,“于欢案”并未随着时间流逝而淡出公众视野,相反,它成为了中国司法改革、特别是关于正当防卫认定标准讨论中的一个重要案例,2023年,随着中国司法体系的持续进步和社会对法治意识的提升,“于欢案”再次成为热点话题的契机是最高人民法院发布的《关于常见犯罪的量刑指导意见(二)(试行)》,其中对正当防卫的认定标准进行了更为细致和人性化的解释,强调了在特定情境下对防卫人心理状态的合理考量。

尽管“于欢案”的直接法律程序已告一段落,但其后续影响远未结束,近年来,中国在推动司法公正、加强人权保障方面取得了显著进展,包括完善刑事诉讼程序、强化法律援助、以及加大对冤假错案的纠正力度等,这些努力无疑为类似“于欢案”这样的案件提供了更为宽广的司法解释空间和更为人性化的处理方式。

社会影响与公众期待

“于欢案”不仅是一个法律案件的审理过程,它更像是一面镜子,映照出中国社会在债务问题、高利贷、非法拘禁等社会乱象中存在的深层次问题,它促使社会各界反思如何构建更加健康、公正的债务处理机制,以及如何在法律框架内保护公民的合法权益不受非法侵害。“于欢案”也激发了公众对于正当防卫界限、司法公正与效率之间平衡的深入思考。

展望未来,“于欢案”及其后续发展将继续作为中国司法改革和社会进步的一个缩影,社会期待通过不断完善的法律法规、更加透明的司法程序以及更加深入的社会教育,能够减少类似悲剧的发生,让每一个公民在面对不法侵害时都能得到法律的及时保护和公正对待,也希望“于欢案”能够成为推动中国法治建设向前迈进的一个有力例证,让“法不能向不法让步”的理念深入人心。

“于欢案”虽然已经过去数年,但其留下的思考与启示却远未结束,它不仅是个人命运的转折点,也是中国法治进程中的一个重要节点,随着中国法治建设的不断深入和社会的持续进步,“于欢案”将作为一面镜子,映照出我们社会在追求公平正义道路上的每一步前行。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...